我盯着手机屏幕,那个刚上架的壁纸APP下载量像蜗牛爬。后台显示:收入9.8,苹果抽走2.94。

朋友阿杰发来消息:“你那玩意儿真能回本?还不如去楼下发传单。”

我默默把手机扣在桌上,这是每个想靠iPhone搞点零花钱的人都懂的一记闷棍。

别误会,iPhone不是不能赚钱。只是苹果那30%的“过路费”(业内戏称“苹果税”)像把悬在头顶的钝刀。辛辛苦苦做内容、开发工具、接单子,苹果轻轻一划,三分之一没了。更别提那些提现门槛高到离谱的平台,攒够50美金才能提?可能你孙子都学会刷短视频了钱还没到账。

别被“轻松躺挣”忽悠瘸了

刷到某个广告,号称“每天点击十分钟,月入五千不是梦”?趁早划走。去年我抱着“试试又不会死”的心态,下载了十几个所谓“金币任务”APP。结果呢?要么是看广告看到眼冒金星,金币涨得像乌龟爬;要么提现时蹦出一行小字:“需连续签到90天”或“邀请50位有效用户”。

最离谱的一个,号称看视频就能提现,熬了三天终于攒够20块,点击提现,系统提示:“服务器维护中”。一周后再打开,账号异常,清零。这种平台,本质上是用你的时间和注意力,去换它自己的广告收入。

真实能落袋的钱,大概分这三条路:

被动收益型:你的闲置资源在悄悄打工

别小看你手机里那些“没用”的东西。朋友小林把旧iPhone 7挂在“闲鱼”出租。有人租来当备用机,有人租来做测试机,甚至有人租去当监控摄像头…一个月躺着收百来块租金,电费网费都回来了。他自嘲:“比放抽屉里吃灰强。”

另一个项目是参与正规的用户研究。我表弟,手游重度玩家,注册了“TestFlight”和一些用户测试平台。有游戏公司付费请他去玩未上线的新游戏,专门挑刺找BUG,两小时150块到300块不等。

“玩着玩着钱到账了,就是有点费脑子,得写详细报告。”他说。

技能接单型:用你擅长的,换别人需要的

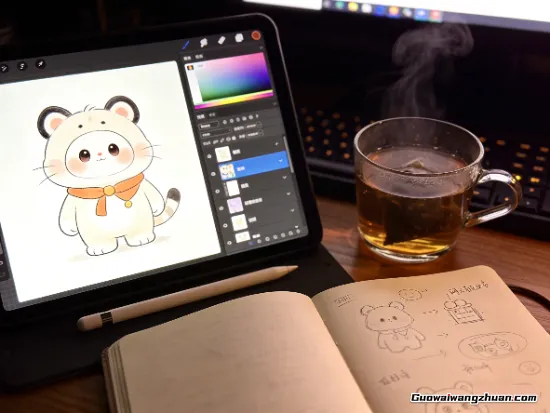

这才是iOS生态里最实在的变现方式。朋友阿May,设计师,在“猪八戒”接单。有次遇到个急单:小公司老板要更新产品宣传图,原设计师撂挑子了。阿May用iPad上的Procreate加PS Mobile,熬夜三小时搞定。虽然被苹果扣了手续费,但1500块当晚到账。“比在办公室改十遍稿子痛快。”她总结。

我自己也试过“程序员客栈”,接过一个帮人调试SwiftUI的小单。对方是个独立开发者,卡在一个动画效果上。远程连麦一小时搞定,200块。钱不多,但那种“技术被需要”的感觉很爽。这类平台的问题是:竞争激烈,压价严重。没点真本事和口碑积累,容易被淹没。

内容创作型:慢功夫,但雪球能滚起来

这是最“苹果税”重灾区,但潜力也最大。我认识一个做儿童有声读物的姑娘“小雨”,在喜马拉雅开付费专辑。头三个月几乎零收入,她咬牙坚持日更,打磨故事和音效。半年后,一个《恐龙冒险故事》专辑突然火了,月流水冲上两万。苹果抽走6000?肉疼!但她算得清:“没有App Store这个超级市场,我自己拉两万个付费用户?做梦吧。”

她的策略是:用免费短故事引流,精品内容打包付费,靠口碑传播。

还有个更隐蔽的玩法:做垂直工具。我关注的一个旅行博主,嫌市面上的旅行计划APP不好用,自己用Swift写了个极简版的“行程助手”,只解决他粉丝的核心痛点,快速排路线、算交通时间。上架App Store收几块钱,没做推广,靠公众号引流,居然也稳定月入几千。“就当粉丝打赏了,还省得他们老在后台问我怎么安排行程。”他挺知足。

选对项目,比埋头苦干更重要

折腾了两年多,踩坑无数后,我明白了:指望靠iPhone一夜暴富?洗洗睡吧。但把它当成一个杠杆,放大你的技能、资源或内容价值,赚点体面的零花钱甚至发展成副业,一定可行。

关键就三点:

别跟苹果税硬刚:

接受30%的存在,把它算进成本。选那些抽成后你依然有利可图的赛道。

警惕“无门槛高收益”:

天上掉馅饼的地方,地上一定有陷阱。需要拉人头、看广告看到吐才能提现的,本质是你在为平台打工。

价值为王:

无论是提供技能、出租闲置、还是创作内容,想想别人为什么愿意掏钱。解决了真痛点,苹果税抽完,你碗里还有肉。

阿杰后来没去发传单。他发现自己游戏打得还行,在“比心”上接陪玩单,专攻某款热门MOBA。周末晚上打几局,一个月下来,充游戏皮肤的钱有了,奶茶自由也实现了。他新感悟是:“原来我骂队友的手速,也能换钱啊?”

看,项目总是有的。选对iOS赚钱平台就像选队友,它不能替你上场打球,但能让你打得更顺手,得分(提现)更容易。

与其在虚假的“躺挣”泡沫里浪费时间,不如看清规则,用真本事在iOS的围墙花园里,种下属于自己的一小片果实。

苹果税虽痛,但花园里的阳光和客流,依然值得入场。