一、“中奖率高”的诱惑,背后藏着什么猫腻?

你有没有遇到过这样的情况?填完一份看似正经的问卷调查,突然跳出一个金光闪闪的抽奖页面,“恭喜您获得2400元购物券!”“点击领取iPhone15!”手指一滑,仿佛天上掉馅饼。先别急着乐,这可能是骗子精心设计的“甜蜜陷阱”。

最近有记者实测发现,某些平台打着问卷调查抽奖真的假的的擦边球,宣称“中奖率高”,但所谓的“大奖”往往需要用户支付高额运费、税费,甚至直接要求绑定银行卡充值。比如,抽中的“2400元购物券”实际只能抵扣几十元,买到的商品质量还堪比地摊货。更离谱的是,有些抽奖压根儿是假的,奖品根本不存在,骗子只是用虚假快递单号忽悠人。

为什么这类套路屡试不爽?因为人性弱点被精准拿捏,谁都觉得自己是幸运儿。可冷静想想,正经企业会随便送价值几千的奖品吗?大概率是“羊毛出在羊身上”,最后被薅的还是你。

二、问卷调查抽奖的三大套路,擦亮眼睛别踩坑

“假抽奖,真钓鱼”,你的信息比奖品更值钱

某些问卷末尾的抽奖环节,实际是为了套取个人信息。比如填写地址、电话后,“客服”会以“邮寄奖品”为由索要验证码,甚至诱导下载恶意软件。曾有网友反馈,刚填完问卷就接到骗局电话,对方连他的身份证号都一清二楚。

“先交钱,后领奖”,付费解锁的“大奖”有多坑

中奖后要求支付“手续费”“确保金”?立刻拉黑!正规平台的奖品发放绝不会让用户掏钱。例如,某平台声称中奖者可低价购买“高端产品”,实际收到的却是三无商品,退款更是难如登天。

“无限循环”的抽奖游戏,永远差一步

另一种套路是设置超低兑换门槛,比如“再填10份问卷即可提现”“邀请5个好友助力解锁”。结果你会发现,任务永远做不完,奖励永远差一步。这类平台靠用户的时间刷流量,最后赚广告费的人可不是你。

三、如何辨别真假问卷?记住这四条“防骗口诀”

看平台资质,野鸡网站绕道走

正规调研平台(如学术机构、知名企业)通常有官网认证和详细的企业信息。而那些域名混乱、页面粗糙的“山寨平台”,八成是来割韭菜的。举个例子,某网友参与了一个自称“某日用品大厂”的问卷,结果发现该公司根本未开展此类活动。

合理奖励才可信,天上不会掉馅饼

真正的市场调研报酬通常是小额现金、积分或抽奖机会(比如1-10元红包),且提现门槛低。如果看到“填问卷送手机”“月入过万”这种夸张宣传,直接划走,骗子就差把“我要骗你”写脸上了。

隐私问题要警惕,敏感信息不乱填

正经问卷最多问年龄、性别,绝不会索要银行卡、密码。一旦遇到“请输入身份证号领奖”“绑定支付宝才能兑换”,立刻关页面!你的个人信息在黑市能卖高价,骗子可比你想象中“勤奋”。

时间成本算笔账,别为“大奖”当苦力

花半小时填20页问卷,换来0.5元红包?这种投入产出比还不如去便利店打工。记住,你的时间很宝贵,别被“虚假高回报”忽悠成免费劳动力。

四、参与问卷调查的正确姿势,安全薅羊毛指南

选对平台,事半功倍

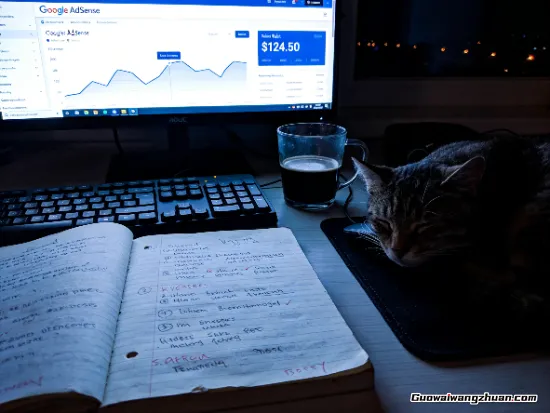

优先选择老牌调研平台(如某知名系统,用户超400万),这类平台通常有严格的信用审核机制,还能通过逻辑题自动剔除敷衍回答。比如某系统会设置“陷阱题”(如虚构品牌),乱选的人直接被踢出样本库,确保数据真实。

小额激励更靠谱,积分兑换也实在

与其赌运气抽奖,不如踏实赚积分。一些平台允许用积分兑换话费、视频会员,虽然慢但胜在稳定。比如有用户实测,一个月靠认真答题能赚70元左右,虽然不多,但奶茶钱还是够的。

保护隐私,从“匿名”开始

填写时尽量选择匿名模式,地址、电话能省则省。如果必须留联系方式,建议专门注册个小号邮箱或副卡,避免主号被骚扰。

设置“防骗雷达”,反常即妖

遇到以下情况立刻撤退:

问卷长度离谱(超过20题还全是开放问答);

问题与主题无关(比如美妆问卷问股票投资);

频繁跳转第三方链接(可能是盗号网站)。

五、万一中招怎么办?三步止损法

保留证据,截图录屏

抽奖页面、支付记录、聊天记录通通保存,这些都是维权的重要依据。

投诉举报,多方出击

拨打12315消费者热线,或在“国家反诈中心”APP一键举报。如果是平台骗局,直接联系官方客服(注意通过官网找真客服)。

冻结账户,防止二次损失

如果泄露了银行卡信息,立即挂失;绑定过支付的账号及时解绑。记住:骗子喜欢“趁热打铁”,拖延就是送钱。

六、理性参与,让问卷回归本质

问卷调查本该是连接企业与消费者的桥梁,却被不法分子玩成了“套路游戏”。作为普通人,我们不必因噎废食,避开陷阱,选择正规渠道,偶尔赚点零花钱无伤大雅。但永远记住:世上没有免费的午餐,越是诱人的“大奖”,越可能藏着扎心的钩子。

下次再看到“填问卷抽iPhone”,不妨先问自己:这平台靠谱吗?奖励合理吗?隐私安全吗?三连过关再动手,才能做个聪明的“问卷猎人”。毕竟,真正的幸运,从来只眷顾清醒的人。