凌晨两点半,老张揉了揉发酸的眼睛,第38次刷新着空空如也的接单页面。桌角堆着三个泡面碗,手机屏幕上跳动着信用卡还款提醒,这个场景,可能正发生在今夜无数自由职业者的房间里。

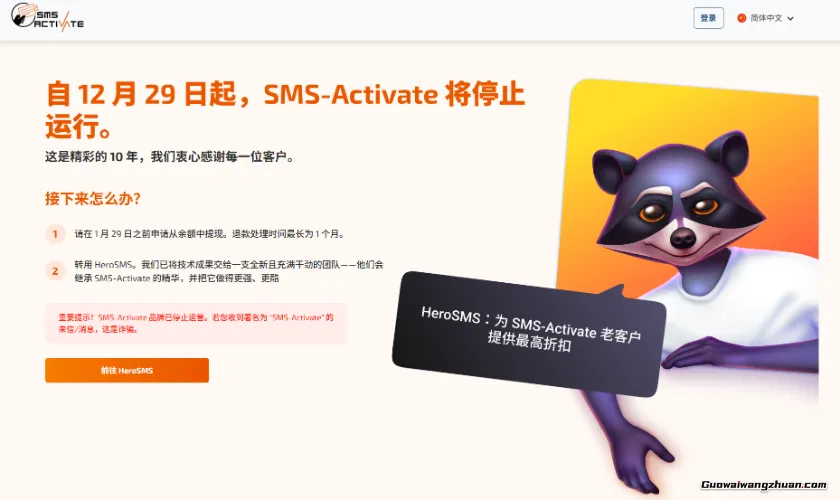

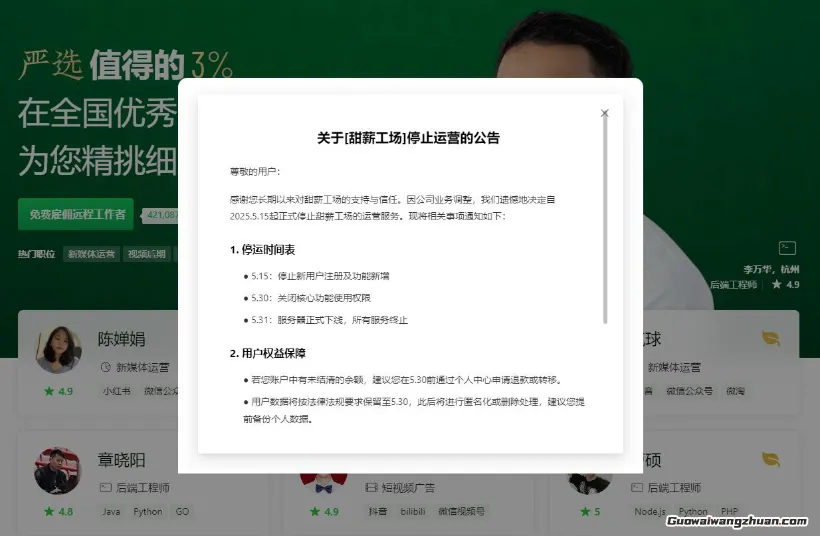

就在昨天,一则通知让所有人的困意瞬间清醒:甜薪工场停止运营,这个被戏称为”接单侠救星”的平台,突然掐断了数万人的收入通道。

一、自由职业的幻梦与硬着陆

三年前我辞职做自由插画师时,我妈在电话里念叨:”现在的年轻人啊,动不动就搞什么自由职业,老了连退休金都没有。”

当时我还笑她不懂时代趋势,看看甜薪工场这类平台,每天上千个订单在滚动,接单就像超市买泡面一样方便。

直到上周五,平台公告栏跳出那行加粗黑体字时,我才惊觉自己像极了温水里的青蛙。

自由职业者们习惯把这类平台当成”数字菜市场”:早上接个LOGO设计,下午画套表情包,晚上还能赶个PPT美化。但这份便利背后藏着危险的逻辑闭环,我们误以为平台流量永不枯竭,天真地相信只要有手艺就饿不死。直到某天服务器突然宕机,才发现自己连客户的联系方式都没留。

二、被算法圈养的手艺人

小王的故事特别典型。这个90后UI设计师在甜薪工场接过217单,五星好评率98%,却连自己的作品集网站都没搭建。”

每次想整理作品,总想着’明天还有新单子要赶'”。

现在他捧着五年积累的300G设计源文件,却不知道怎么向潜在客户证明自己的能力。

这种现象在自由职业圈里太常见了。

我们沉迷于平台提供的安全幻觉:自动派单系统像精准的输液管,把项目源源不断输送到工作台;信用评级体系构筑起虚幻的职场壁垒;即时到账功能让人产生”钱就在手机里”的错觉。

久而久之,很多人变成了”数字佃农”,在平台搭建的温室里重复着机械劳动。

三、断电时刻的生存法则

那天我在常去的设计师群里看到段神吐槽:”甜薪工场关了就关了吧,反正我早把客户都’转’到微信了。”

这话立即炸出几十条消息,有人晒出私下维护的客户表格,有人分享搭建个人工作室的经验。

这些在平台规则边缘”违规操作”的老江湖,反而成了这次变故中最从容的一批人。

这给我们上了生动一课:自由职业者的核心竞争力不该是”抢单手速”,而是构建自己的商业闭环。

就像摆摊不能永远依赖商场流量,我们得学会在平台之外种自己的树。

有个做翻译的姑娘说得俏皮:”我现在把每个平台客户都当相亲对象处,先聊行业趋势,再谈诗词歌赋,最后才顺带说’其实咱们可以直接合作'”。

四、重建职业防震系统

经历这次震荡后,我给自己定了三条铁律:

- 鸡蛋必须分装在不同篮子里,同时入驻不低于3个平台

- 每月至少新增2个直接客户,哪怕先从小需求做起

- 定期备份客户通讯录,就像备份结婚照一样认真

最近发现很多同行开始玩起”组合拳”:短视频账号接品牌广告,知识星球做付费咨询,淘宝店卖设计素材包。

有对夫妻档更绝,把插画服务打包成”品牌视觉体检”,带着IP形象直接敲企业办公室的门。

五、危机里的新火种

甜薪工场的退场不是末日,反而像一记清醒剂。它提醒我们:真正的自由职业不该是挂靠在某个平台上的牵线木偶,而应该是能抵御风雨的立体生态。

有个做短视频剪辑的小伙说得精辟:”以前觉得自由职业就是躺着接单,现在懂了,自由的真谛是有说’不’的底气”。

这场变故中最动人的,是看见同行们连夜组建互助群,共享客户资源;是老客户主动打来电话说”换个平台继续合作”;是终于有人把拖了三年的个人作品集网站上线。

这些自发生长的连接,或许才是自由职业者最该深耕的沃土。

后半夜的写字楼依旧灯火通明,但这次不是因为赶工。无数自由职业者正在重新绘制事业版图:有人注册了工作室执照,有人在调试自建接单系统,还有人在给老客户手写致谢信。

窗外的城市依然在沉睡,而我们已经提前听见了晨光破晓的声音,毕竟,自由职业者的生物钟,从来都比别人早醒两个小时。