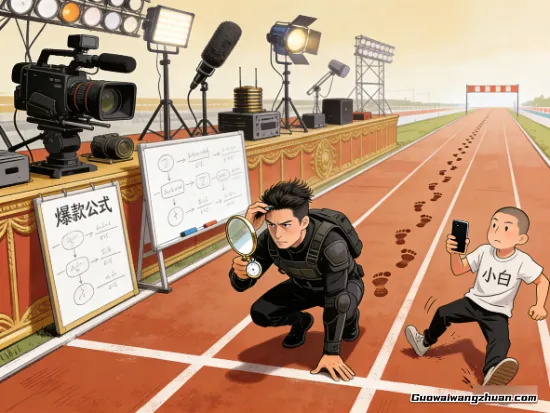

手机屏幕滑过一条爆笑综艺片段,地铁上瞄到两分钟的电影高潮对决,睡前刷到一个知识点密集的知识切片…这些占据我们零碎时间的短视频内容,它们绝大多数都有一个共同的名字:切片视频。简单说,它就是把原本比较长的视频内容,像切面包一样,按照主题、亮点或情节,精准地分割成一小段一小段的独立短视频。

这玩意儿为啥突然这么火?核心就一个词:适配。

咱们现在的生活节奏快。咱们现在的生活节奏快得像开了倍速,完整看完一部两小时电影、一节四十分钟网课,或者一场三小时的游戏直播,对很多人来说成了奢侈。但信息获取和娱乐的需求一点没减少,反而更旺盛了。于是,切片视频应运而生,它把大块头的内容嚼碎了,预消化了,变成一口一个的小点心,完美塞进我们等公交、排队、吃饭的碎片时间里。它降低了信息获取的门槛,让复杂的内容变得唾手可得。

切片视频的应用场景多到你想象不到:

影视综艺的二次狂欢:

想想看,那些让你笑出眼泪的综艺名场面、心跳加速的影视剧高能片段、让人印象深刻的经典台词cut,都是切片。它们让老剧焕发新生,让新剧的热度指数级扩散。一部剧在长视频平台可能不温不火,但在短视频平台靠着精彩切片冲上热搜,是常有的事。

知识学习的效率神器:

对于需要学习的伙伴们,切片简直是福音。一节冗长的在线课程,精华可能就那关键的十几分钟。技术大神可以把最核心的操作步骤单独切出来;知识博主能把书里最难懂的概念,用三五分钟讲透讲生动。你不用再大海捞针,直接吸收最有价值的部分。

直播精华的时光机:

主播动辄几小时的直播,不可能人人实时蹲守。切片就成了直播精华的搬运工。一场带货直播里最搞笑的主播口误、最划算的爆品讲解、最精彩的游戏直播反刹瞬间,都会被切片保存和传播,让错过直播的人也能快速get到重点。

新闻资讯的快餐版:

冗长的新闻发布会、深度报道,通过切片提取核心信息点、关键人物发言或事件冲突瞬间,用几十秒让你了解发生了什么。

个人创作的放大镜:

如果你自己是个内容创作者,无论是拍vlog、做教程还是分享生活,把长视频里最抓眼球、最有代表性的部分切成小段分发,是吸引新粉丝、引导他们去看完整版的有效手段之一。这是内容传播的基本功了。

想把长视频切片,工具其实就在手边。手机上的剪映(CapCut)、快影功能已经非常强大,导入视频,拖动选取需要的段落拖动选取需要的段落,稍微加点转场或字幕,一键导出,几分钟就能搞定一个基础切片。想更专业点,电脑端的Adobe Premiere Pro、Final Cut Pro或者免费开源的DaVinci Resolve,能让你对画面、声音、节奏做更精细的控制。现在有些AI工具甚至能自动识别视频中的高潮或重要段落帮你智能切片,效率更高。

玩切片,有几点必须得注意:

版权红线不能碰:

这是最最最重要的!不是你看到的任何长视频都能随便切了传播的。影视剧、综艺、付费课程、别人的原创作品,都受著作权法保护。除非受著作权法保护。除非是版权方自己发布、明确允许二创(比如有些开放版权的素材),或者你切的是自己原创的内容,否则乱切别人的东西,轻则被平台下架,重则吃官司赔钱。用影视素材做解说、混剪等二创,情况更复杂,务必先搞清版权规则。

价值感是核心:

切片不是随便切一刀就完事。每一段切片,必须自带价值。要么信息密度超高,要么情感冲击力超强,要么特别有用或特别有趣。用户刷到你这几秒几十秒,要立刻觉得“哇,没白看”。无意义的片段切出来,只会让人秒划走。

信息要相对完整:

虽然切短了,但也要确保这段切片本身是一个能让人看明白的小故事或知识点。别切个没头没尾的片段,让人看得一头雾水,这就失去了传播意义。

平台特性要摸透:

抖音、快手、B站、视频号、TikTok…每个平台用户的喜好、观看习惯、热门内容形式都不一样。在抖音可能前3秒抓眼球最重要,在B站可能更吃有深度或有梗的剪辑。分发切片时,得稍微调整一下风格去适应不同平台。

切片视频不是一时风潮,它是媒介形态为了适应我们被加速的时间而进化出的产物。它高能、便捷,但也带来思考碎片化的隐忧思考碎片化的隐忧。作为观众,享受它带来的即时满足时,也要有意识地提醒自己,有些深度和体系化的东西,终究需要回到完整上下文去理解。作为创作者或传播者,在利用这把高能的“刀”时,更要时刻敬畏规则,尊重原创,专注于提供真实的价值。当信息的洪流被切分成无数细流,精准地流向需要它的人,这本身就是一场不可逆的传播效率奇迹。

下次当你在短视频平台被一个精彩片段瞬间吸引时,别忘了,这背后可能就是切片这门手艺在默默发挥作用。