你有没有遇到过这样的场景?站在故宫的太和殿前,憋了半天问身边朋友:“这屋顶上蹲着的十只脊兽都叫啥?”朋友挠头掏出手机查资料,你只能盯着琉璃瓦干瞪眼。

现在,这事儿突然变得巨简单,掏出手机打开豆包App,镜头对准房檐,问一句:“房顶这些小兽都是干啥的?”

下一秒,豆包不仅能报出“骑凤仙人”打头阵的神兽全家福,还能给你唠半小时明清建筑美学。

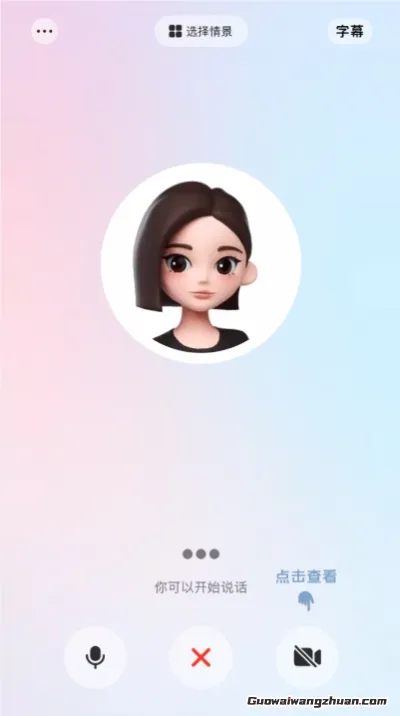

没错,那个会写诗、能P图、解得了高数的豆包,这回直接掀桌了,它!能!视!频!聊!天!了!

一、眼睛+嘴巴=真·人精?

以前咱总开玩笑说AI是“人工智障”,但这次豆包升级的视觉语言融合能力,简直像给AI装了双24K钛合金人眼。举个接地气的例子:你拿着超市里看不懂的进口食品,镜头一扫,豆包不光能念成分表,还能根据包装上的生产日期提醒你“这奶酪下周三过期,今晚做披萨刚好”。

更绝的是,它真能“看人下菜碟”。家里老人不会调新买的扫地机器人?打开视频通话,豆包看着地板上转圈的机器,直接来一句:“阿姨您先按它头顶第三个圆钮,对,就印着小房子那个”。这哪是AI?分明是住在手机里的全能家教+生活管家。

二、旅行界的“赛博导游”,打工人の救命游戏辅助

社畜们应该都经历过这种崩溃瞬间:老板深夜发来一张密密麻麻的Excel表格,要求“明早开会前分析出趋势”。以前只能硬着头皮敲键盘,现在直接截图甩给豆包,镜头里手指点点重点区域:“帮我看看这几个异常数据咋回事”。五分钟后,一份带彩色标注的分析报告直接怼进微信,深藏功与名。

爱旅游的朋友更赚翻了。在敦煌莫高窟,镜头对准斑驳壁画,豆包能根据人物服饰推断出盛唐时期画风;在三星堆盯着青铜大立人犯迷糊,它立马开启历史课代表模式:“这位大佬手里原本应该举着象牙,您看底座卡槽是不是有断裂痕迹?”

最狠的是这货还能联网查实时信息,你站在西湖断桥上刚感慨“人真多啊”,它立刻接茬:“当前游客密度是平日的3倍,建议您往北山街方向避开人流”。

三、你以为的黑科技,其实是“三重脑回路”

这么能耐的AI,到底靠啥运转?扒开技术外壳看门道,发现豆包藏着三把刹手锏:

人眼级视觉捕捉

不是简单识别物体,而是真能看懂画面逻辑。你拿着一张儿童涂鸦问:“这孩子画的是啥?”普通AI可能回答“树木和房子”,豆包却能发现画里藏在云朵后的笑脸:“小朋友应该刚和爸妈去郊游了吧?看他特意给太阳画了彩虹墨镜呢”。

教授级知识串联

别家AI查资料像翻字典,豆包搞推理堪比福尔摩斯。厨房下水道堵了,镜头扫过水池、管道和清洁剂,它会先问:“您上周是不是倒过火锅底料?”接着建议:“先用40℃温水冲小苏打,等半小时再倒白醋,别混着用啊要炸的!”

特工级实时更新

接入了全网新的知识库,让它永远不落伍。前天某明星官宣离婚,今天你八卦兮兮地问:“他俩为啥离啊?”豆包不会复述营销号套路,反而提醒:“根据民政部新数据,35-40岁夫妻离婚首要原因是价值观差异,吃瓜不如学点婚姻保鲜技巧?”

四、从“工具人”到“真伙伴”的跨越

其实最让我感慨的,不是豆包多聪明,而是它把技术做“软”了。以前用AI总像在敲代码,现在视频一开,感觉对面真有个活人在听你唠嗑。

家里老妈学用扫地机器人,以前要看十遍说明书,现在直接举着机器喊:“豆包!这亮红灯是啥意思?”

东北大妈遇上AI客服,愣是唠出了广场舞搭子的亲切感。大学生做毕设更邪乎,开着视频让豆包看实验数据,俩人对着折线图争论正态分布,不知道的还以为在开学术研讨会。

五、未来已来,但别慌

看着豆包这些逆天操作,有人担心:“AI这么能,会不会抢饭碗?”要我说,能把说明书读成催眠曲的客服、把景点讲解背成rap的导游、把数据分析写成小作文的实习生,确实该紧张了。但换个角度想,有了豆包这种“人精”助手,我们反而能把重复劳动交给AI,自己专注做更有创意的事。

就像当年汽车取代马车,总有人哭喊“车夫要失业”,结果催生出司机、汽修师、赛车手无数新行当。现在对着手机就能召唤AI全科顾问,指不定哪天会冒出“人机协作培训师”“AI情感调解员”这些你想都想不到的新职业。

技术时代,怕的不是机器太聪明,而是人类不敢拥抱变化。豆包这波操作至少说明:真正的智能,不在于多会装高冷,而是能蹲下来听懂人间烟火。

下次视频连线时,不妨试试问它:“你看我这新发型显脸大吗?”保不准会有惊喜,当然,建议先做好心理建设再尝试。